Nach dem Sieg der Merowinger Franken über die Alemannen im Jahre 496 bei Zülpich (Büttner S.31f. Baur, S. 341f), war die Ortenau der nördlichste Gau des Alamannischen Herzogtums. Seit der Merowinger Reichsteilung im Jahre 596 gehörte die Ortenau zum Bistum Straßburg (Weber, S. 57 ff.). Die Merowinger hegten den Plan, die Alamannen in der Region mit dem Bau von Benediktinerklöstern zum Christentum zu bekehren und die Klöster für Verwaltungsaufgaben zu nutzen, da die Mönche des Lesens und Schreibens mächtig waren. Deshalb übernahmen die Klöster wichtige Verwaltungsaufgaben des Fränkischen Staates (Zehntwirtschaft, Leibherrenherrschaft, Gerichtsbarkeit usw.). Als besonderes Privileg der Klöster ist die „Immunität“ und die „Lehnbarkeit“ anzusehen. Die Klöster unterstanden nicht der Gerichtsbarkeit der Grafen, sondern konnten ihren eigenen „Kast-Vogt“ bestimmen, der die Rechtsangelegenheiten des Klosterbezirks regelte. Sie konnten Grundherrschaften an Adelige belehnen und damit Einkommen erzielen.

Verwaltungsaufgaben zu nutzen, da die Mönche des Lesens und Schreibens mächtig waren. Deshalb übernahmen die Klöster wichtige Verwaltungsaufgaben des Fränkischen Staates (Zehntwirtschaft, Leibherrenherrschaft, Gerichtsbarkeit usw.). Als besonderes Privileg der Klöster ist die „Immunität“ und die „Lehnbarkeit“ anzusehen. Die Klöster unterstanden nicht der Gerichtsbarkeit der Grafen, sondern konnten ihren eigenen „Kast-Vogt“ bestimmen, der die Rechtsangelegenheiten des Klosterbezirks regelte. Sie konnten Grundherrschaften an Adelige belehnen und damit Einkommen erzielen.

Die Merowinger Franken begannen zu Beginn des 6. Jahrh underts die Benediktinerklöster in der Ortenau aufzubauen. Die Benediktiner genossen bei den Franken eine besondere Stellung, sie wurden zur staatlichen Institution. In der Ortenau waren es: Honau, Schwarzach, Gengenbach, Schuttern und auch Ettenheimmünster (762). Die Region gehörte seit der ersten Merowinger Raumordnung 596 zum Bistum Straßburg (Weber, S. 57ff.), obwohl die Christianisierung noch nicht weit fortgeschritten war. Die Alamannen wehrten sich heftig gegen die Klöster als fränkische Verwaltung. In diesem Zusammenhang gab es mehrere Feldzüge der Franken gegen die Alamannen. Zwei Feldzüge 709 und 712, von Pipin II geführt, richteten sich gegen den Alamannischen Herzog der Ortenau (Wilehari) in Ortenberg. In Ortenberg war die Verwaltung der Ortenau, die später von den neuen Klöstern Gengenbach und Schuttern ausgeübt wurde. Ettenheimmünster unterstand seit 762 direkt dem Bistum Straßburg.

underts die Benediktinerklöster in der Ortenau aufzubauen. Die Benediktiner genossen bei den Franken eine besondere Stellung, sie wurden zur staatlichen Institution. In der Ortenau waren es: Honau, Schwarzach, Gengenbach, Schuttern und auch Ettenheimmünster (762). Die Region gehörte seit der ersten Merowinger Raumordnung 596 zum Bistum Straßburg (Weber, S. 57ff.), obwohl die Christianisierung noch nicht weit fortgeschritten war. Die Alamannen wehrten sich heftig gegen die Klöster als fränkische Verwaltung. In diesem Zusammenhang gab es mehrere Feldzüge der Franken gegen die Alamannen. Zwei Feldzüge 709 und 712, von Pipin II geführt, richteten sich gegen den Alamannischen Herzog der Ortenau (Wilehari) in Ortenberg. In Ortenberg war die Verwaltung der Ortenau, die später von den neuen Klöstern Gengenbach und Schuttern ausgeübt wurde. Ettenheimmünster unterstand seit 762 direkt dem Bistum Straßburg.

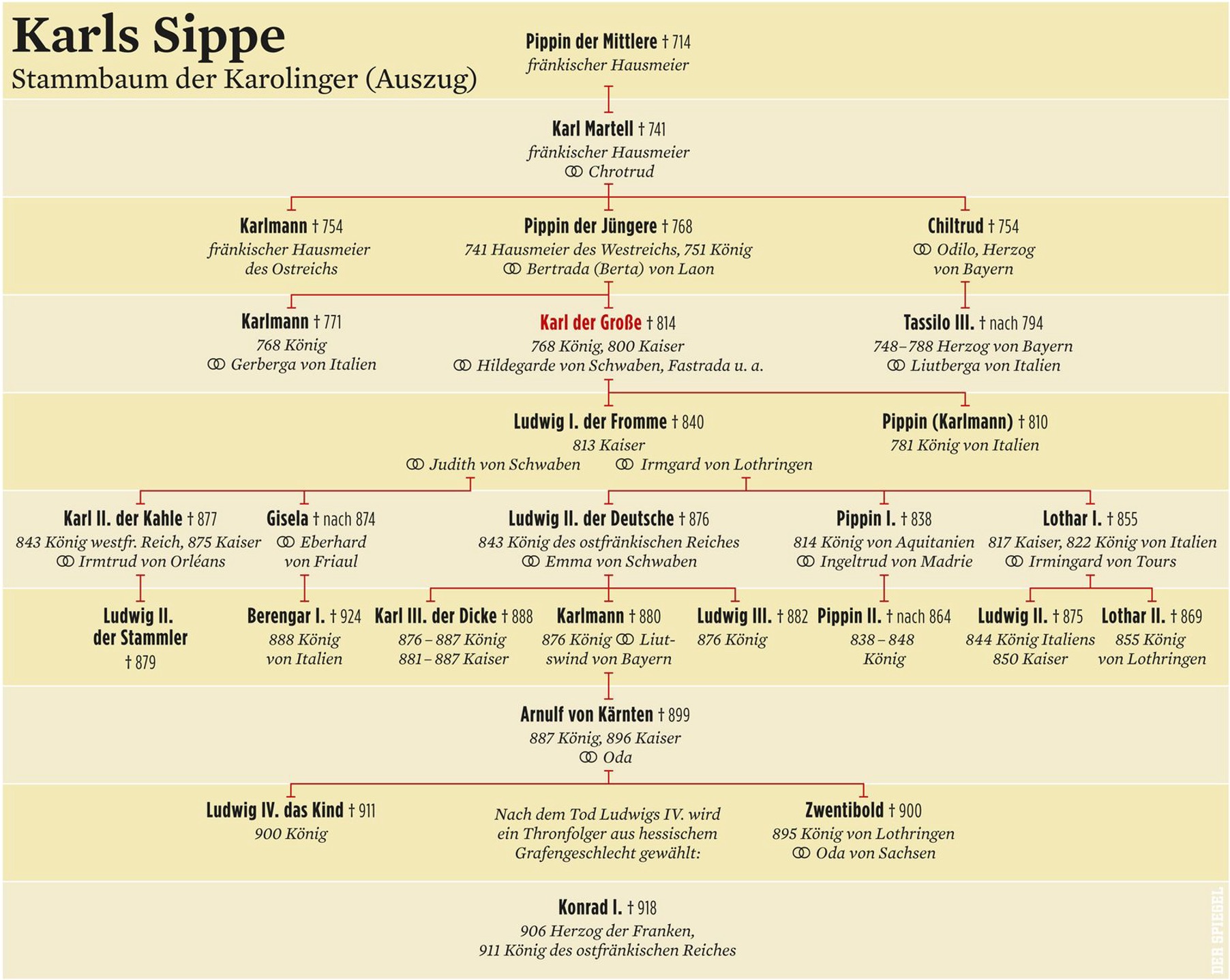

746 kam es zum Cannstatter Blutgericht, bei dem der Alamannische Adel durch Karlemann, dem Onkel Karls des Großen, fast vollständig eliminiert wurde. Seit der Zeit nutzen die verbliebenen Familienangehörigen des Alamannischen Adels wieder den Begriff „Schwaben“ statt Alamannien. „Alamannen“ war ja ursprünglich ab ca. 200 die Bündnisbezeichnung der Suevischen Stämme. Die Markgrafschaft Baden wurde erst im Jahre 1112 gegründet. Berthold I machte seinen Enkel Hermann II zum ersten Markgrafen von Baden.

Der Grundbesitz der Adeligen wurde damals konfisziert und von den Verwaltern für Alamannien, den Grafen Ruthard und Warin reichlich den Klöstern als Grundherrschaften zugesprochen. Ruthard hat bekanntlich das Bistum Straßburg reichlich bedacht und auch die Klöster Schwarzach, Gengenbach und Schuttern mit Grundherrschaften ausgestattet. Die Gengenbacher und Schutterner Lehen waren Reichsbesitz. Straßburg wurde bereits früher von den Herrschern direkt mit Lehen ausgestattet.

Die Grenzen der Mark Steinbach waren (von Nord nach Süd) die Oos bis zum Bühlot (Sandbach), für Sasbach vom Bühlot zum Ansenbach und für Ulm vom Ansenbach bis an die Rench. Die Grafen von Eberstein und später die Herren von Windeck waren im 13.Jh. Markherren über den oberen Teil der Sasbacher Mark während über den unteren Teil die Herren von Großweier sowie die Bischöfe von Straßburg die Herrschaftsrechte ausübten.

1007 schenkte Kaiser Heinrich II die Kirchenlehen der Ortenau sowie den Königshof in Nussbach dem Bistum in Bamberg. 1016 ernannte er den Zähringer (Villingen) Berthold I zum Grafen der Ortenau. Mösbach unterstand damals, obwohl es urkundlich noch nicht erwähnt war, der Gerichtsbarkeit in Ortenberg. Das änderte sich im Jahre 1071. Ritter Sigfried, ein fränkischer Adeliger, schenkte Bischof Werner II von Straßburg seinen umfangreichen Grundbesitz in Ulm. Er machte Ulm zum Gerichtssitz für Straßburg, zu dem auch Mösbach gehörte.

1077 kam die Ullenburg und die Ländereien im vorderen Renchtal und der Ortenau, darunter auch und Kappelrodeck und Sasbach durch Schenkung der Familie des 1077 verstorbenen Bischofs Werner II, in das Eigentum des Hochstifts von Straßburg (Landesarchiv Baden-Württemberg). Seit dem Beginn des 14.Jh. bildete Sasbach sogar ein eigenes Gericht der Herrschaft des Straßburger Bischofs in Oberkirch. Aber Mösbach wurde immer noch nicht urkundlich erwähnt.

1318 wurde der Dinghof in Kappelrodeck vom Kloster St. Peter im Hochschwarzwald an den Bischof von Straßburg verkauft. Der Dinghof hatte viele Länderreien im Achertal, in Geschichtsquellen wird auch Mösbach erwähnt, aber dazu wurde bis heute noch keine Urkunde gefunden.

Erst 1386 wurde Mösbach als „Mestbach“ erstmals erwähnt. Eine weitere bisher bekannte Urkunde stammt aus dem Jahre 1413, in der „Henslin Frost“ aus Mestbach einem Priester in Straßburg einen jährlichen Zins für einen „Juchert“ Reben in Ulm zu leisten habe.

Mösbach verfügte noch nicht über eine eigene Kirche. Die Gläubigen mussten an Sonn- und Feiertagen zu ihrer Mutterkirche nach Ulm gehen. Auch die Toten mussten in Ulm begraben werden.

1218 verstarb der letzte Zähringer Berthold V, ohne Erben. Die Ortenau war zu diesem Zeitpunkt bereits stark segmentiert. Die Markgrafen von Baden, die Fürstenberger, die Lichtenberger, die Geroldsecker und das Hochstift der Straßburger Bischöfe waren die Herren der Ortenauer Herrschaften. In dieser Situation besetzten auch die Stauffer Ländereien in der Ortenau, um ihre Besitzungen im Elsaß mit den Besitzungen in Hohenstaufen zu verbinden.

Der Bauernkrieg 1525 brachte viel Unruhe in das Gebiet zwischen Oberkirch- Achern und Schwarzach. Im Ganzen war es in der nördlichen Ortenau aber nirgends zu blutigen Gewalttaten gekommen. Das Kloster Schwarzach hatten die aufständischen Bauern allerdings schwer heimgesucht und ausgeplündert.

1555 wurde Mösbach von einer Frauenperson vorsätzlich angezündet und brannte ganz ab. Die ergriffene Brandstifterin endete vor dem damals zuständigen Gericht in Ulm im Feuertote. Es ist nicht bekannt, ob sie als Hexe angeklagt war.

1557 kam die Landvogtei Ortenau durch die Ablösunge der Ortenauer Pfandschaften zu Vorderösterreich. Regierungssitz von Vorderösterreich war Ensisheim im Elsaß, ab 1681 Freiburg. Das betraf Achern, Fautenbach, Önsbach, Lauf – nicht aber Mösbach, das weiterhin zu Straßburg gehörte.

Leid und Schrecken kamen während des 30-jährigen Krieges (1618 – 1648) über das Dorf. Nur ein Haus, auf dem heute noch stolz die Zahl 1571 steht, überstand die Brandschatzung. (s´Fridline Hus in der Brunnenstraße). Nach dem Westfälischen Frieden im Jahre 1648 bekam Frankreich die Elsässischen Städte zugesprochen. Straßburg wurde 1681 französisch. Damit wuchs auch die Begehrlichkeit des Französischen Königs Ludwig IVX auf die Rechtsrheinischen Gebiete, die zum Hochstift Straßburg gehörten.

Ludwig IVX überzog in den folgenden Jahren ab 1672 in einer Serie von Kriegen ganz Europa (Devolutionskrieg, Holländischer Krieg, Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg). Dabei wurde auch immer wieder unsere Region heimgesucht. Im Jahre 1689 führte der französische General Melac seinen Verwüstungszug durch das Oberrheingebiet. Mösbacher erwehrten sich in diesem Zusammenhang einer Gruppe brandschatzender Franzosen mit Äxten und Sensen, die im „Totengässle“ besiegt wurden.

Die Französische Revolution 1789 brachte ebenfalls allerlei Unruhe in die Gegend. Auch einige aus Mösbach hatten sich an den Ausschreitungen beteiligt. Sie wanderten für etliche Jahre ins Zuchthaus. Als die Franzosen 1799 zum dritten Male über den Rhein kamen, verlor die Bevölkerung den letzten Rest der Habe. Da man ohnehin nichts mehr zu verlieren hatte, nahm man kaiserliche Gewehre und andere Waffen und schloss sich dem Kappelrodecker Landsturm an zur Abwehr der Franzosen. (Das Achertal unterstand zu dieser Zeit der Landvogtei Ortenau-Teil Vorderösterreichs, dem westlichen Pfeiler der Besitzungen, über die der Kaiser in Wien verfügte).

Erst im Jahre 1803 wurden die Straßburger Gebiete dem Großherzogtum Baden zugeschlagen. Der Markgraf von Baden hatte sich mit anderen Süddeutschen Staaten Napoleon im Rheinbund angeschlossen. Damit wurde das Kaiserreich zu Fall gebracht und die Badener erhielten als Belohnung Land und Würden.